সব ঠাঁই মোর ঘর আছে,আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।

দেশে দেশে মোর দেশ আছে,আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।

– (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)তানবীর মুহাম্মদ জুলকারনাইন, শিক্ষার্থী,আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ;

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

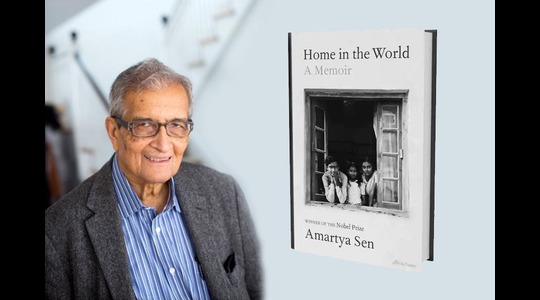

“ Where do you consider to be your home?” – অমর্ত্য সেনকে বিবিসির এক সাংবাদিক যখন জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি জবাব দেন, “ I have more than one home, but I don’t share your idea that a home has to be exclusive”। অমর্ত্য সেনের ঘর পুরো বিশ্বজুড়ে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানের গণ্ডি পেরিয়ে চলে গেছে বহুদূর। তাইতো অমর্ত্যের আত্মজীবনী নিছক তার বেড়ে উঠার গল্প না বলে হয়ে উঠেছে এক বিস্তৃত ক্যানভাস – “Home in the World”।

গত ৩ নভেম্বর ছিল শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের ৯১তম জন্মদিন। কয়েক যুগ ধরে যার বিশুদ্ধ চিন্তা, মানবতাবাদী আকাঙ্ক্ষা, সাথে ক্ষুরধার বিশ্লেষণী শক্তি অর্থনীতির সীমা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে বহুদূর, সমৃদ্ধ করেছে পৃথিবীকে। প্রচলিত উন্নয়নের বয়ান ভেঙে উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞায়ন, দুর্ভিক্ষের এতকাল যাবৎ ভাবা কারণগুলোকে তুখোড় যুক্তির সাহায্যে বাতিল অথবা দারিদ্র্যের সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতার সম্পর্ক স্থাপন – জ্ঞানের কোন শাখা আলোকিত হয়নি এই বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটির দ্বারা।

অমর্ত্য সেন এর পুরো জীবনটাই কেটেছে স্কুল- কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় সান্নিধ্যে। সেনের জীবনযাত্রায় শামিল হয়ে আমরা গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, অল্প বয়সেই কি অসম্ভব পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফেলেছেন তিনি। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই ফুলটাইম প্রফেসর, দুই বছর বাকি থাকতেই পিএইচডি থিসিস শেষ করা, একদম তরুণ বয়সে পিয়েরে স্রাফা, মরিস ডব, রবার্টসন-দের মত ডাকসাইটে অর্থনীতিবিদদের স্নেহভাজন হওয়া কোনো চাট্টিখানি কথা নয়।

অমর্ত্যের শিক্ষা জীবনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসবে শান্তিনিকেতন। বাবার চাকরির সুবাদে কিছু কাল রেঙ্গুন বাস, তারপর ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল হয়ে শান্তিনিকেতনে থিতু হন অমর্ত্য। পুরো বই জুড়েই সেনের শান্তিনিকেতনপ্রিয়তা এসেছে বারংবার। রবীন্দ্রনাথের নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি তাঁর প্রয়াণের পর তখনও সমহিমায় উজ্জ্বল । বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, ভারতের নামজাদা সাহিত্যিক- শিল্পীদের এক অদ্ভুত মায়ায় বেধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাইতো অমর্ত্য সেনের পিতামহ, সংস্কৃতে তুলনারহিত পাণ্ডিত্য গুণসম্পন্ন ক্ষীতিমোহন সেন বড় বেতনের চাকরি ছেড়ে চলে আসেন রবিবাবুর আস্তানায়। শান্তিনিকেতনের মুক্ত স্বাধীন জ্ঞানচর্চার চমৎকার আভাস পাওয়া যায় বইটির “ School Without Walls” চ্যাপ্টারে। ঠাকুরদা ক্ষীতিমোহন এর সাথে অমর্ত্যের কথোপকথনে তার বিশ্লেষণী শক্তির আভাস ধীরে ধীরে আমরা পেতে থাকি। সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, যুদ্ধ, হানাহানি আর তার বিপরীতে শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশে ক্ষীতিমোহনের অসাম্প্রদায়িক চর্চা, অমর্ত্যের প্রাচীন ভারতীয় দর্শন চর্চা, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা – ভবিষ্যৎ জীবনে অমর্ত্যের কাজ যেন শান্তিনিকেতনের দিনগুলোতে তার চিন্তার বিকাশকে ঘিরেই আবর্তিত।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা আর গণিত পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও পরে পদার্থবিদ্যা ছেড়ে অর্থনীতিতে ঝুঁকেন সেন। তপন রায়চৌধুরীর আত্মকথা “বাঙ্গালনামা” তে যেমন কফি হাউস ঘিরে তুখোড় ছাত্রছাত্রীদের আড্ডা দেওয়ার চিত্র ফুটে ওঠে, অমর্ত্য ও এর ব্যতিক্রম নন। অসম্ভব মেধাবী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আনাগোনায় প্রেসিডেন্সি কলেজ তখন খ্যাতির চূড়ায়। বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা আর দেশ বিদেশের নামকরা স্কলারদের বইপত্র গোগ্রাসে গেলা- এইরকমই চলছিল অমর্ত্যের জীবন। ঠিক তখনি তাঁর জীবনে আসে সবচেয়ে বড় ধাক্কা।

সেনের পুরো জীবন জুড়েই আমরা দেখতে পাই কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দৈব ঘটনাকে গুরুত্ব না দিয়ে জাগতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তার প্রচেষ্টা। কলেজে পড়াকালীন ১৮ বছর বয়সে তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে, যেখানে তার ক্যান্সার হয়েছে সেটা কেউ বিশ্বাস করেনি, ডাক্তার তো নয়ই, তিনি নিজে বই-পুস্তক ঘেঁটে সুলুকসন্ধান করে নিশ্চিত হন যে তাঁর ক্যান্সারই হয়েছে। দ্রুত ধরা পরায় সে যাত্রা সুস্থ হয়ে উঠলেন অমর্ত্য। “জাগতিক সমস্যার সমাধান জাগতিক বস্তুতেই নিহিত” — লোকায়ত দর্শনের এই নীতি মেনে চলেছেন অমর্ত্য সারাজীবন।

প্রেসিডেন্সি পালা সঙ্গ করে ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে তৎকালীন অর্থনীতির বাঘা প্রফেসরদের সাথে অমর্ত্যের মোলাকাত হয়। ক্যামব্রিজের অর্থনীতি তখন তিন ধারায় বিভক্ত । নিও ক্লাসিক্যাল, নিও কাইনেসিয়ান আর মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদদের ধুন্দুমার আলোচনা সমালোচনায় তখন গমগমে অর্থনীতিপাড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে অর্থনীতি তখন ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন আকারে বিকশিত হচ্ছে। সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ বিতর্ক, সারপ্লাস ভ্যালু আর লেবার থিউরি ভ্যালুর মধ্যকার বিতর্ক- কেমব্রিজ তখন অর্থনৈতিক তত্ত্বের পীঠস্থান। কিন্তু সেন আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করলেন, ধ্রুপদী অর্থনীতি নিয়ে যতটুকু আলোচনা হচ্ছে, বাস্তবমুখী বিষয় যেমন বৈষম্য, দারিদ্র্য, উন্নয়ন এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। ওয়েলফেয়ার ইকোনোমিক্স বা উন্নয়নের অর্থনীতি বড়ই অবহেলিত। কিন্তু অমর্ত্য দমে যাবার পাত্র নয়। তথাকথিত বস্তুগত উন্নয়নের ধারণাকে খন্ডন করে উন্নয়নের সাথে তিনি সম্পর্ক স্থাপন করলেন মানুষের স্বাধীনতাকে। দুর্ভিক্ষের কারণ যে শুধু খাদ্যের অভাব নয়, বরং খাদ্য কেনার সক্ষমতার অভাব, এই যুগান্তকারী ধারণা নিয়ে আসেন তার বিখ্যাত বই “ Poverty and Famine” – এ। ট্রিনিটি কলেজে তাঁর শিক্ষক এবং পরবর্তীতে সহকর্মী স্রাফা এবং ডব এর সাথে তার চমৎকার আলোচনা বইটির এক আকর্ষণীয় দিক। পাশাপাশি অমর্ত্যের বন্ধুভাগ্যও ঈর্ষণীয়। মনমোহন সিং, রেহমান সোবহান, মাহমুদ আলী থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষের সাথে অকৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ তিনি।

এই আত্মজীবনীতে বারবার উঠে এসেছে মানুষের মুক্তির কথা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা। তাই অমর্ত্য যেমন মার্কসের অন্ধভক্তদের সমালোচনা করেন, ঠিক তেমনিভাবে পুঁজিবাদের শোষণের প্রতিবাদেও তিনি উচ্চকণ্ঠ। অনেক মার্কসবাদী হিসেবে দাবি করা মানুষ যে মার্কসকে ভালোভাবে বোঝা তো দুরের কথা, পড়েনই নি, এবং মার্কসকে বুঝার উপায় নিয়ে এক অসাধারণ অধ্যায়ে তাঁর চিন্তার গভীরতা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তাঁর মতে,মার্কসকে বুঝতে তাঁর চিন্তাকে উনবিংশ শতাব্দীর কাঠামো থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে বর্তমানের পাটাতনে, অমর্ত্যের ভাষায় “decontextualization or context change”.

একাডেমিক জীবনে সফলতার সর্বোচ্চ সিঁড়িতে পৌঁছানো অমর্ত্য বর্তমান সময় নিয়ে খুব শংকিত। বিশ্বজুড়ে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে হানাহানিতে তিনি ব্যথিত। কিন্তু অমর্ত্য আশা হারাননি। দিল্লি স্কুল অফ ইকোমনিক্স এ একঝাঁক তরুণ তুর্কির সাথে ক্লাসে যখন তিনি আফ্রিকান নিগ্রো দাসদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এডাম স্মিথের বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর দরাজ দিলে পাঠ করে শোনান, তখন তার ছাত্রছাত্রীদের চোখেমুখে তিনি আশার আলো দেখতে পান, পৃথিবীর সব মানুষ একই মায়ায় আবদ্ধ, দেশ কাল পাত্র ভেদে মানুষ মানুষের জন্য, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব কখনো যে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসেনা, যা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন তার দেয়া “সভ্যতার সংকট” নামক শেষ বক্তব্যে, “মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোন জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভান্ডারের সম্পদ নয়।”

আত্মজীবনীতে কাটতি বাড়ানোর জন্য লেখক কিছু বিতর্ক উস্কে দেন, মুখরোচক কিছু কাহিনী হয়তো বর্ণনা করেন। বলাই বাহুল্য, সেনের বইখানি এসব বিবর্জিত।এই ক্ষণজন্মা পুরুষের যাপিত জীবনের কাহিনী পড়লে আপনি যে ঠকবেননা, একথা নিশ্চিত করেই বলে দেওয়া যায়। ঢাকার এক সাধারণ বালকের শুন্য থেকে তিরিশ বছরের অসাধারণ যাত্রায় সবাইকে স্বাগতম। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রইলাম।

***The opinions shared in this article are the author’s own and do not represent this platform’s stance.